Олег Берлов. Публикации. babochki.narod.ru

- Как устроены надкрылья жуков

- Состояние и перспективы развития морфологии

- Загадочный жук В. С. Гребенникова

Как устроены надкрылья жуков

(информация для воссоздателей гравитоплана В.С.Гребенникова)

Олег Берлов 12-VI-2004

Летом 1988 года, новосибирский энтомолог Виктор Степанович Гребенников, разглядывая в микроскоп микроструктуры нижней поверхности надкрыльев (от жуков, отловленных им вечером на свет) заинтересовался «необыкновенно ритмичной, чрезвычайно упорядоченной, ни с чем не сравнимой ячеистой, будто выштампованной на каком-то сложном автомате по специальным чертежам и расчетам, объемно многомерной композицией». Изучение этого удивительного микроузора позволило Виктору Степановичу сконструировать летательный аппарат без крыльев и двигателя — "Гравитоплан". Более подробно прочитать об уникальном открытии можно в книге "Мой Мир", глава "Полет". К сожалению, вид жука, надкрылья которого содержат эти загадочные структуры, остался нам не известен.

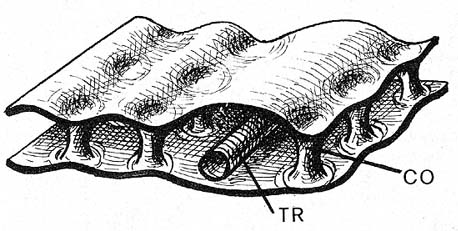

Разрез надкрылья (схема из статьи M.Sturani, 1962: "Osservazioni e ricerche biologiche sul genere Carabus L.").

Надкрылья (или элитры) - так называют первую пару крыльев жуков, превращенных в очень плотные (ороговевшие), вогнутые пластинки. Каждое отдельное надкрылье не состоит из цельного куска хитина, на самом деле оно многослойное.

Надкрылья бывают разной формы - узкие и длинные или короткие и широкие, сильно выпуклые или уплощенные. Верх надкрылья в передней половине называется диском, а в задней половине - скатом. На надкрылье различают: сочленовный участок (с помощью которого надкрылье прикрепляется к среднеспинке жука и где проходят нервы и трахеи), основание (или базальный край), боковой/наружный край (в расправленном состоянии - передний), плечо (плечевой угол на границе основания и бокового края), вершину (задний конец), эпиплевру (подогнутый вниз наружный край надкрылий, частично прикрывающий боковые части груди и брюшка) и шов/внутренний край (в расправленном состоянии - задний). Плотное смыкание надкрылий, в состоянии покоя, обеспечивается тем, что шовный выступ одного из надкрылий входит в шовный паз на другом надкрылье. У нелетающих жуков надкрылья часто срастаются по шву.

Пластинка надкрылья состоит из 2-x хитиновых "плоскостей" (верхней и нижней, которые на краях соединяются) и внутренней полости (являющейся продолжением полости тела), где проходят нервы, трахейные стволы (на рисунке "TR") и содержится гемолимфа (кровь или полостная жидкость жуков), по плотности напоминающая электролит, но слабо кислая или нейтральная (её pH 6-7). Верхняя и нижняя хитиновые "плоскости" для прочности соединяются перемычками - опорными столбиками или трубочками (на рисунке "CO"). В местах прикрепления перемычек к "плоскостям" образуются ямки (как на верхней, так и на нижней/внутренней поверхности надкрылья). У большинства жуков ямки имеют б/м округлую форму и расположены либо продольными рядами (от основания до вершины надкрылья), либо в почти шахматном порядке, либо беспорядочно.

Особенности строения надкрыльев становятся хорошо понятными при знакомстве с процессом их развития в онтогенезе жуков. Надкрылья, как и крылья, закладываются в виде мешкообразных выпячиваний кожи, в которые продолжаются полость тела, нервы и трахеи. Эти выпячивания сплющиваются дорзо-вентрально, верхний и нижний листки (плоскости) сближаются. У жучинных куколок зачатки надкрыльев и крыльев выглядят как небольшие уплощенные мешочки. При вылуплении жука из куколочной оболочки, в надкрылья нагнетается большое количество гемолимфы и воздух, надкрылья расправляются (примерно как надувные игрушки) и приобретают вид белых, мягких пластинок. Постепенно плоскости затвердевают и окрашиваются.

Каждая плоскость состоит из трёх главных слоёв:

1) кутикула

2) гиподерма

3) базальная перепонка

• Кутикула (наружный слой), не имеет клеточного строения и представляет собой продукт выделения гиподермы. Кутикула слоиста и подразделяется на два слоя:

— Наружный слой - эпикутикула, очень тонка, толщиной всего 1-4 микрометра, но в свою очередь, также слоиста (в ней различают 2-5 слоёв) и непроницаема для воды.

— Внутренний слой - прокутикула, во много раз толще эпикутикулы и достигает толщины в несколько сот микрометров.

Прокутикула подразделяется на твёрдую, тёмную экзокутикулу и мягкую, прозрачную эндокутикулу. Прокутикула пронизана тончайшими, менее 1 микрометра в диаметре, поровыми канальцами, которые тянутся от эпикутикулы до гиподермы и содержат отростки плазмы гиподермальных клеток. Число поровых канальцев огромно и на каждый квадратный миллиметр их приходятся многие тысячи.

• Гиподерма состоит из одного слоя клеток, образующих кожный эпителий, подстилающий кутикулу.

• Базальная перепонка отделяет гиподерму от полости тела, не имеет клеточной структуры, очень тонка и нередко различается с трудом.

Таким образом, схематично надкрылье (сверху вниз) можно представить по слоям

(самые толстые слои выделены крупными буквами) как:

— эпикутикула

|||||| ПРОКУТИКУЛА (ЭКЗОКУТИКУЛА)

|||||| прокутикула (эндокутикула)

\/\/ гиподерма

.... базальная перепонка

XX ВНУТРЕННЯЯ ПОЛОСТЬ

.... базальная перепонка

/\/\ гиподерма

|||||| прокутикула (эндокутикула)

|||||| прокутикула (экзокутикула)

— эпикутикула

Следует отметить, что экзокутикула верней "плоскости" надкрылья у большинства жуков гораздо сильнее склеротизована, очень жесткая и темнее окрашена, чем экзокутикула нижней "плоскости".

Опорные столбики, соединяющие верхнюю и нижнюю "плоскости", имеют экзокутикулярное происхождение (т.е. соединяют верхний слой экзокутикулы с нижним) и сохраняют жесткость и окраску верхней экзокутикулы.

Во внутренней полости надкрылья (у некоторых жуков) встречаются особые отсеки, внешне похожие на удлиненные пузырьки воздуха (вероятно, отходящие от трахей воздушные мешки).

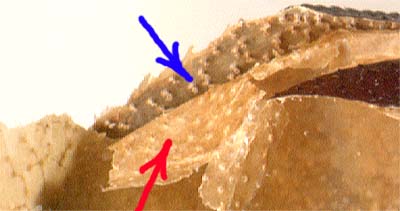

Расслоеное надкрылье засушенного жука-чернотелки (сканография О.Берлова).

Синей стрелкой показана верхняя "плоскость" надкрылья, на её внутренней поверхности хорошо заметны опорные столбики.

Красной стрелкой показана отслоенная и отогнутая нижняя "плоскость" надкрылья, на внутренней поверхности которой заметны следы прикрепления опорных столбиков.

На поверхностях надкрылий имеются удлиненные чешуйки, волоски, щетинки, а также различные сенсорные структуры - сенсиллы (чувствительные кутикулярные образования). Сенсиллы бывают трихоидными (щетинковидными, палочковидными и пр.), а также коническими и колоколовидными (поверхностными и погруженными, т.е. расположенными над поверхностью кутикулы или в самой кутикуле). Сенсиллы располагаются в определённом порядке, в особых "альвеолах", к которым, по тонким кутикулярным канальцам, подходят чувствительные нейроны.

Окраска надкрылий очень разнообразна и зависит, главным образом, от степени содержания в кутикуле (или в гиподерме, или в гемолимфе) окрашивающих веществ (пигментная или химическая окраска). Пятнистая окраска может быть вызвана наличием на поверхности надкрылья мелких окрашенных волосков или чешуек. Яркие радужно-металлические оттенки (с ирризирующим отливом) образуются за счёт особой микроскульптуры поверхности (структурная или оптическая окраска).

Наружная поверхность верхней "плоскости" надкрылий бывает гладкой (как бы полированной), либо, с различной макро- и микроскульптурой.

Макроскульптурные образования верха надкрылий очень разнообразны, обычно это бороздки, ямки, точки, кили, бугорки, морщинки, складки, шипики, зернышки, выпуклые промежутки между рядами бороздок и пр. (обычно заметные даже невооруженным глазом). Из-за разных сочетаний углублений и возвышений получаются разные типы поверхностей: черепитчатая, точечная, зернистая, морщинистая и многие другие.

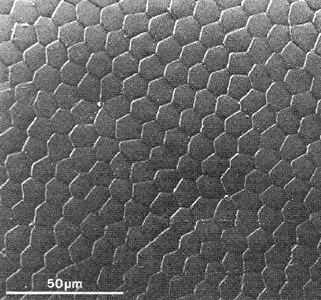

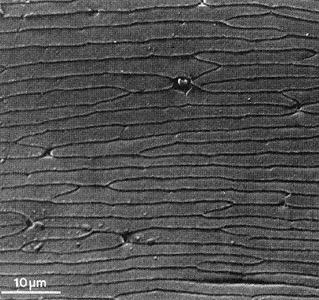

Микроскульптура наружной поверхности надкрылий состоит из сеточки многоугольных ячеек (хорошо заметных при увеличении больше x100). Ячейки могут быть изодиаметрическими (т.е. иметь примерно равную длину и ширину), или поперечными (когда их длина заметно больше ширины), или состоят из густо расположенных, очень тонких черточек. Ячейки бывают плоские, или равномерно выпуклые, или с мелкими шипиками по краям.

-

Микроскульптура верхней поверхности надкрыльев жужелицы Poecilus lucublandus (Supraspecific classification of the Nearctic Pterostichini. Y.Bousquet. 1999) -

Микроскульптура верхней поверхности надкрыльев жужелицы Pterostichus luctuosus (Supraspecific classification of the Nearctic Pterostichini. Y.Bousquet. 1999)

Микроскульптура верхней поверхности надкрыльев жужелиц Poecilus lucublandus и Pterostichus luctuosus (снимки из книги Y.Bousquet, 1999 "Supraspecific classification of the Nearctic Pterostichini").

Нижняя "плоскость" надрылий больше похожа на тонкую, б/м прозрачную плёночку.

Макроскульптурные образования нижней поверхности надкрылий обычно представлены ямками и бугорками (следы выступающих опорных столбиков), складками различной формы. Иногда бывают развиты длинные тонкие волоски.

Микроскульптура нижней поверхности надкрылий обычно представлена мелкими пластинками, зернышками, зубчиками, ямками-микропорами. Часто (в районе прилегания к плечевой области крыла) на внутренней поверхности надкрылья имеется специальная овальная или удлиненно-овальная площадка с особой мелкопупырчатой, шероховатой микроскульптурой. Иногда бывает развита своеобразная "ячеистая сеточка".

Микроскульптура надкрылья жужелицы Anatrichis minuta (снимок из книги Y.Bousquet, 1996 "Taxonomic revision of Nearctic, Mexican, and West Indian Oodini").

Для любознательных:

Несколько научных статей по морфологии надкрыльев, крыльев и т.д. (на русском языке).

Загадочный жук В.С.Гребенникова.

Майский жук Melolontha hippocastani.

Ссылки на наиболее интересные web-страницы, посвященные

гравитоплану Виктора Степановича Гребенникова:

http://www.bronzovka.narod.ru/glava05_2.html - глава "ПОЛЁТ" из книги "Мой Мир".

http://evg-ars.narod.ru/new_page_5.htm - расследование ЕВГЕНИЯ АрСЕнтьЕВА.

http://www.dragons-matrix.narod.ru/text/energy/polet_2_.html - расследование DRAGONS' LORD.

http://www.dragons-matrix.narod.ru/text/energy/polet_3_.html - расследование D' LORD II.

http://www.dragons-matrix.narod.ru/text/energy/grebennikov_3_.html - расследование D' LORD III.

Несколько научных статей из сборника:

Состояние и перспективы развития морфологии

(Москва, Изд. «НАУКА», 1979.- 412 с.).

стр. 170

Использование электронной сканирующей микроскопии для изучения покровов жуков рода Stenus Latr. (Coleoptera, Staphylinidae)

А.Б.Рывкин

Московский Государственный университет им. М В.Ломоносова

Род Stenus Latr. относится к числу так называемых "трудных" групп жесткокрылых в связи с огромным его объемом (свыше 1500 видов), а также значительной морфологической однородностью. В связи с большим значением представителей группы для биологической индикации, зоогеографии, фаунистики и палеонтологии возникла необходимость использования новых методов точного их определения.

В 1977 году автором при любезном содействии Ю.А.Елизарова была предпринята попытка установить существование различий в структуре поверхности надкрылий у трех видов из наиболее крупных подродов: S. (s.str.) comma Lec., S. (Nestus) humilis Er. И S. (Parastenus coarcticollis Epp. Для этого был использован электронный сканирующий микроскоп HSM-2A Hitachi (максимальное использованное увеличение - 1500 X).

Все три вида четко различаются по форме и расположению хитиновых пластин (соответственно: плоские вытянутые пяти-шести-угольники; округлые каплевидно-выпуклые чешуи, черепицеобразно налегающие друг на друга; более или менее плоская чешуя). Еще большие отличия наблюдаются в прикреплении щетинок: у S.соmmа они сидят на дне ямок пунктировки, окруженные невысокими хитиновыми валиками; у S.humilis основание каждой щетинки зажато между стенкой ямки и высоким бугорком, поднимающимся со дна её; у S.coarcticollis каждая щетинка сидит в поре над краем ямки пунктировки.

В настоящее время, к сожалению, трудно определить таксономический уровень проявления описанных отличий, однако сам факт их существования свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в этом направлении.

стр. 168-169

Морфологическая модель крыльев насекомых

О.М.Бочарова-Месснер

Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР, Москва

Разработка проблемы машущего полета и, в частности, полета насекомых, осуществляется на стыке различных дисциплин - математики, физики, биологии, бионики и инженерии.

Ведущая задача функциональной морфологии в этом комплексе - создание морфологической модели, впервые обоснованной как понятие в настоящем сообщении - по аналогии с понятиями математической и механической моделей.

Морфологическая модель крыла насекомого включает морфологические и функциональные характеристики, свойственные всем или почти всем летающим насекомым. Материалом при построении модели были крылья различных конструктивных типов летательного аппарата, представляющих различные ряды эволюции Pterygota. Как ведущий метод был применен сравнительно-морфологический анализ.

На основании наблюдений крыльев живых насекомых, данных растровой электронной микроскопии и высокоскоростной киносъемки крылья насекомых определены, как тонкие жестко-эластичные системы, обладающие упругими свойствами и имеющие строго организованный рельеф и микроструктуру поверхности. В цикле взмаха они закономерно изменяют свою форму и ориентацию относительно набегающего потока воздуха. Рельеф поверхности представлен системой желобков и бороздок, начинающихся от основания крыла и равномерно выходящих на край, организующий набегающий поток воздуха на отекание. Микроструктура поверхности представлена выростами кутикулы, формирующими сложный покров. По своей организации (распределению и ориентации отдельных образований) микроструктура коррелятивно связана с особенностями рельефа, а организация последнего и, соответственно, организация микроструктуры, с размерами и контурами работающей поверхности. На работающих поверхностях выявлены функциональные зоны, различающиеся по своим жестко-эластичным свойствам и структуре поверхности. В цикле взмаха эти зоны деформируются различно, что для каждого этапа движения создает особую суммарную форму крыла. Смена направления движения обусловливает волнообразное изгибание эластичных частей крыла. Подъем крыльев происходит в супинированном, а опускание - в пронированном положениях. Для обеспечения локальной деформации крыльев в жилковании имеются специальные приспособления (сочленения, упругие и эластичные участки).

Перечисленные основные характеристики должны обеспечивать эффективное и экономичное создание аэродинамических сил при одновременном создании необходимой прочности всей работающей системы.

Морфологическая модель может служить основой создания математической и механической моделей машущего полета, а отдельные частные характеристики могут быть использованы в инженерных конструкциях различного целевого назначения. В дальнейшем, наряду с уточнением и совершенствованием обобщенной модели машущего крыла насекомого необходимо создание морфологических моделей для различных типов полета и различных конструкций летательного аппарата.

стр. 169-170

Морфо-функциональное изучение различных систем органов мелких насекомых при помощи сканирующего электронного микроскопа (СЭМ)

Т.А.Рожнова

Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР, Москва

Применение СЭМ в биологии широко раздвинуло границы морфологических исследований. Особенно эффективен СЭМ при изучении мелких насекомых, в частности, при проведении морфо-функционального анализа различных систем органов. Возможность проникновения в детали строения и конструктивные принципы позволяет достаточно уверенно объяснять функциональное значение морфологических структур у этих миниатюрных организмов, не прибегая к эксперименту. Так, выявленая многоярусность структуры поверхности крыльев галлиц и некоторых других мелких двукрылых имеет определенную специфичность у насекомых с различными типами полета. Кроме того, прослеживаются определенные закономерности в структуре поверхности различных функциональных зон крыла (различия в типах чешуек, асимметрия в строении покровов верхней и нижней поверхностей и т.п.). Механорецепторы (колоколовидные сенсиллы и волосковые поля), отличаясь постоянством топографии, по-видимому, локализованы в местах наибольших деформаций. Все эти особенности необходимо учитывать при выяснении механики крыла в полете.

На ногах представляется перспективным изучение морфологии сочленений и механорецепторов. Выявленные закономерности сопряженных преобразований помогают как в уточнении механизма действия сенсилл, характера распределения нагрузок на конечности, так и в выяснении способов функционирования изученных типов ног.

Разнообразные морфологические типы антеннальных сенсилл, обнаруженные у галлиц, в ряде случаев, удалось гомологизировать с описанными ранее типами, функция которых установлена. На основе выявленной гомологии сенсилл и характера распределения их между полами сделано предположение о характере воспринимаемого сенсиллами раздражения.

1) Я думаю, что это был достаточно крупный жук (больше 15 мм).

2) Летят ночью на свет: щелкуны, усачи, жужелицы (Calosoma, даже некоторые Carabus, Harpalus, Agonum, Amara, Bembidion и пр.), водолюбы, листоеды, плавунцы, пластинчатоусые, рогачи, реже златки. (В книге "Вредители лиственницы сибирской - Москва, 1966" указано, что златка пожарищ (Melanophila acuminata) ночью прилетает на огонь и на свет). Кроме того, ночью летает куча всякой жучинной мелочи из разных семеств (кожееды, стафилины и прочие).

3) Личинки живут либо в древесине, либо в почве: у щелкунов, усачей, листоедов, рогачей, пластинчатоусых (хрущи, навозники, бронзовки и прочие), жужелиц и златок (а также разные мелкие семейства).

Кстати, я не увидел в первоисточнике (глава "Полёт") указаний на то, что жук живёт в древесине или в почве. Там написано "по колкам, оврагам и луговинам", но в перечисленных биотопах можно ловить как почвенных жуков, так и, например, водных (крупные/тяжелые плавунцы и водолюбы тоже летают) и прочих мух и бабочек. "Перекорчевать" и "перепахать" скорее всего написано в иносказательном смысле. Из книги ясно только, что этот вид летом летит на свет и является редким/локальным в Новосибирской области, хотя в отдельные годы может быть и массовым. А резкое увеличение численности могут давать, многие жуки (например, из жужелиц - красотелы).

Другая сложность - изучать надкрылья (т.е. накладывать их друг на друга, как это делал В.С.Гребенников) нужно от живого или свежезаморенного жука, а не от сухого, так как внутренняя структура сухих надкрылий отличается от свежих.

В любом случае нужно доставать список жуков Новосибирской области, и "от него плясать" (отсеяв нелетающие виды). ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ для тех кто живёт в Новосибирске - попробуйте сходить в Сибирский зоологический музей - http://szmn.sbras.ru и попросить такой список (хотя бы для "крупноразмерных" семейств).

Ещё ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: нужно бы узнать - сохранилась ли коллекция насекомых Гребенникова и где она хранится ? И если таки коллекция сохранилась, то всего-то делов будет - найти жуков собранных им на свет летом 1988 года. Поясняю: насекомые в коллекциях (у нормальных энтомологов) всегда имеют точные этикетки: место сбора, дата, фамилия сборщика и иногда дополнительные сведения о биотопах, о ловле на свет и т.п. Раз вид был пойман впервые, то ВГ жука обязан был сохранить в коллекции! И ещё не верится, что после исследования надкрылий он такую редкость мог выбросить. Не в его стиле!

По изготовлению микрорельефа - есть такой старинный способ, называется БАСМА (ручное тиснение на тонком листовом металле). На Руси этим способом иногда заменяли литьё и чеканку, когда нужно было размножить художественные изделия (разные узоры).

В связи с этим ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ: Выяснить - где Гребенников занимался изготовлением своих "игрушек" ? Т.е. найти "слесарную мастерскую" где он работал - может быть в своём музее/ гараже соседа/ на даче ? И как-то сподобиться туда попасть "типа на экскурсию". А вдруг там сохранились кусочки его микросеточек или штампы/формы/матрицы на которых он всё делал ?

И ещё для всех:

Ловите жуков пока лето! И экспериментируйте с надкрыльями, а определить жука (если "гравитопланный" вид будет найден) - я помогу.

Ловить загадочного жука лучше поздним вечером НА СВЕТ (желательно добыть ультрафиолетовую лампу - она уловистее). Cухих жуков перед "препарированием" нужно размачивать в стакане с кипятком (минут 10-20), тогда не нужно будет их "ломать".

Удачи ! Олег Берлов, 12-VI-2004