Мой мир. В.С. Гребенников. Наука и жизнь, 1999, №10, с.74-79

• Лицом к лицу с природой

Мой Мир

Виктор Гребенников.

Виктор Степанович Гребенников — давний и любимый автор Науки и жизни

. Первый его материал появился на страницах нашего журнала почти тридцать лет назад, в 1971 году.

Он безгранично предан делу, избранному раз и навсегда еще в ранней юности. Огромное летающее, ползающее, жужжащее и стрекочущее царство насекомых — это его мир, который он наблюдает и изучает уже многие и многие годы. Но Виктор Степанович не только созерцает, удовлетворяя свою любознательность, человек действия, он всеми силами стремится спасти и сохранить это богатство живой природы для будущих поколений. А спасать необходимо. Распаханные земли, затопленные территории, избыточная химизация стирают с лица Земли многие виды насекомых. Часто ли мы видим сегодня легкокрылых грациозных стрекоз, слышим стрекотание кузнечиков, радуемся разноцветным красавицам-бабочкам?

И страстный энтомолог, беззаветно преданный природе, воплощает свои идеи в жизнь, как бы это ни было трудно: он, например, был первым, кто понял, что надо спасать насекомых-опылителей (иначе человек останется без урожаев), и стал создавать для них заказники.

Недавно в Новосибирске (в издательско-полиграфическом предприятии Советская Сибирь

) вышла его книга, которая так и называется — Мой мир

. Книгу сопровождают великолепные, тончайшие зарисовки разных насекомых: Виктор Степанович — талантливый художник — всегда сам иллюстрирует свои работы. На ее страницах читатель найдет массу интересных сведений о природе насекомых, сможет рассмотреть мельчайшие подробности строения бабочки, шмеля, муравья, осы, разнообразных жуков. А сколько полезных и интересных советов о том, как научиться наблюдать мир насекомых, найдут там любители природы!

Книга (она, к сожалению, вышла небольшим тиражом — 3000 экземпляров) написана в форме повествования о жизни и многолетней работе. Как и многим людям его поколения, Гребенникову пришлось пережить немало трудных лет: голодные 30-е, тяжелые военные годы, но самое страшное выпало на его долю в послевоенном 1947 году. Двадцатилетний, он был осужден на 20 лет лагерей, и только смерть Сталина спасла его. (Об этом Виктор Степанович рассказывает в очерке Мои университеты

— Наука и жизнь

№ 8, 1990 г.).

Представляем читателям журнала отрывки из книги В. С. Гребенникова Мой мир

, иллюстрируемые его же рисунками.

Сибиряк я — с начала войны, с сорок первого. И юность моя, и зрелые годы прошли в небольшом, по сей день милом моему сердцу городке под названием Исилькуль, затерявшемся на лесостепных равнинах юго-запада Омской области, вблизи казахстанских степей. Там, в окрестностях Исилькуля, продутых синими зимними ветрами, пропеченных засушливым июльским солнцем и все равно буйно зеленеющих каждой непролазно-черноземной звонкою весною, — там и сейчас часть моей души и сердца (хотя давно живу в Новосибирске), а почему — поймете из книги.

Но этому предшествовали совсем иные миры и страны: сказочное Детство, с его каким-то особым, ярким, восторженным восприятием всего, что меня окружало, и еще — Крым. Родился-то я и вырос в сказочном городе Симферополе (это сейчас он сравнялся с остальными нашими городами — так же люден, и сер, и дымен, и тесен), ну а если точнее — то в Неаполе Скифском, у скалистого подножия которого все еще шумит ручей, впадающий в Салгир, что так же вот шумел-журчал двадцать два века назад при могущественном и грозном царе Скилуре. Как талисман детства, чем-то связывающий меня с теми временами и местами, я храню горстку черепков, подобранных когда-то у раскопок акрополя — центра города — скифской славной столицы. И еще храню два талисмана-камешка: один — с вершины моей любимой горы Чатырдаг, другой — отколот от ступеньки парадного крыльца нашего дома, где я родился, и он, видавший виды ветеран, цел и по сей день, хотя перенес за полтораста лет и несколько войн, и землетрясения, и многое иное.

Мой дед по матери, дворянин Виктор Викторович Терский, перед окончательным разорением своим купил дочери рядовой по тем временам особняк. Деда я не застал. Помню лишь несколько фотоальбомов с многочисленными портретами

его лошадей и охотничьих собак; сплошь шитые бисерными розами ремни от его ружей; неохватно-огромные горы книг (им я обязан большинством своих знаний — к счастью, были там и Брем, и Фабр, и Фламмарион); портрет бабки — московской камерной певицы; старинную резную мебель; тяжеленные золотые ложки, цепи, часы, десятки

, которые непрактичные мои родители как-то быстро и, наверное, бестолково обменяли в симферопольском магазине Торгсин

в голодушные тридцатые годы на муку, свиной смалец и еще какую-то снедь, совершенно меня не интересовавшую. Едва встал на ноги, как Природа начала открывать мне сокровищницы, перед которыми блекли и те золотые ложки, и бриллианты...

Двор... Он казался мне огромным. Хотя слово казался

— не совсем верное: сознательное знакомство с Миром я начал с раннего детства, когда по росту был втрое меньше взрослого; соответственно все, что меня окружало, было по отношению ко мне действительно втрое большим, чем сейчас, — и дом, и Двор, и улица, и весь Город...

И мой чудо-Двор был моей первой Страной Насекомых — теперь я его назвал бы — если бы он уцелел! — моим первым городским энтомологическим заповедником. Тем более, что хорошо помню: для коллекций я тут не ловил никого, считая, что живые насекомые на территории Двора гораздо более ценны, чем они же, пойманные здесь, но убитые в морилке — баночке с ядом, засушенные на булавках и помещенные в коллекцию. Никто мне этого не внушал, никто этому не учил; наоборот, каждую неделю на деревянном чурбаке у сараев рубили шеи курам, не раз при мне топили в ведре с водой избыток кошачьего потомства... Но нет, Любовь к Живому, свойственная, наверное, каждому из нас в раннем детстве, случайно подогретая близостью и яркостью Насекомьего Мира, не угасла во мне, а, наоборот, росла и укреплялась...

Одна из улочек неподалеку от нашего дома в Симферополе. Эта часть города называлась тогда Ак-Мечеть.

Бабочки — мечты моего детства: мертвая голова и олеандровый бражник. Обе сегодня — в Красной книге.

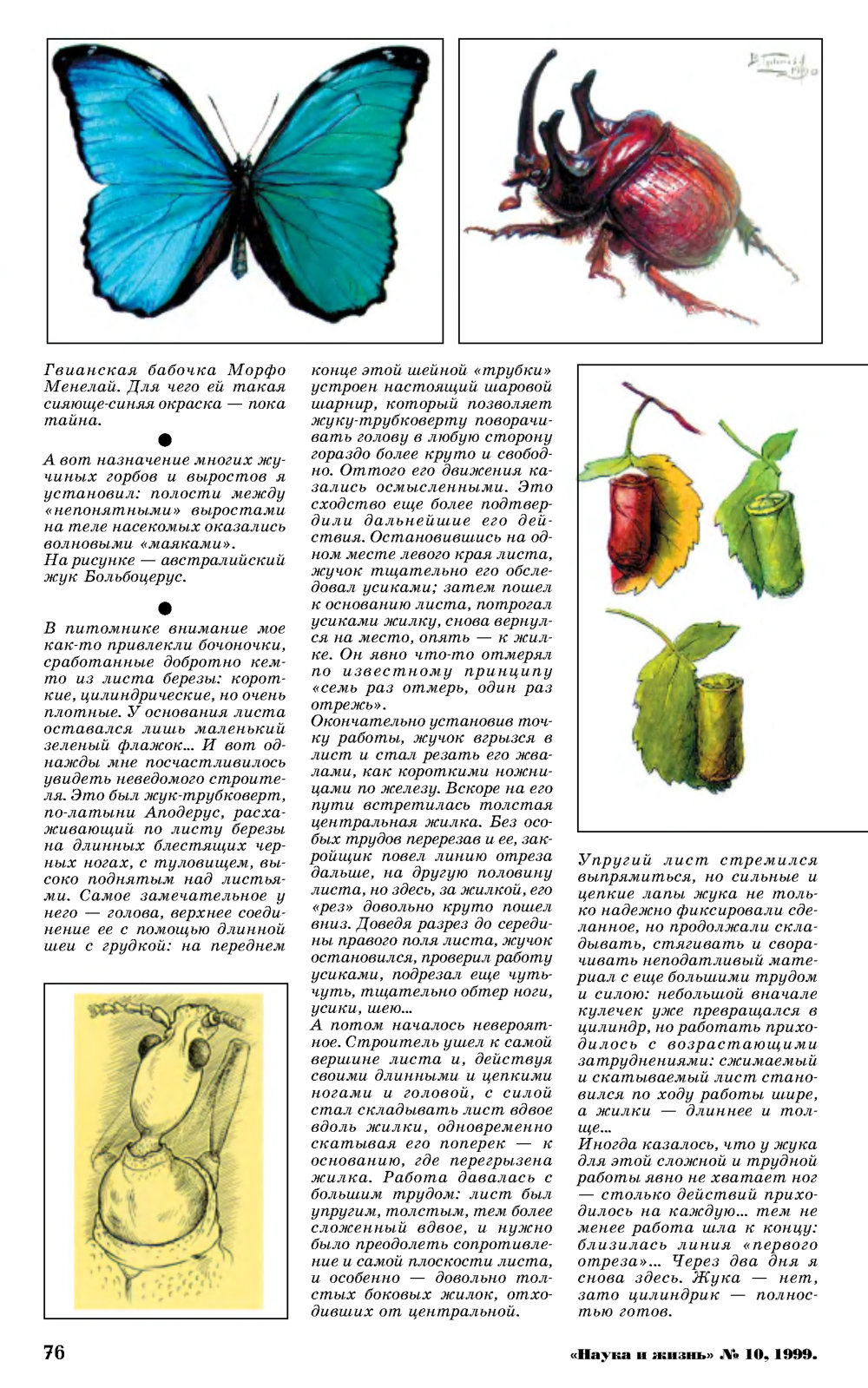

Гвианская бабочка Морфо Менелай. Для чего ей такая сияюще-синяя окраска — пока тайна.

•

А вот назначение многих жучиных горбов и выростов я установил: полости между непонятными

выростами на теле насекомых оказались волновыми маяками

. На рисунке — австралийский жук Больбоцерус.

•

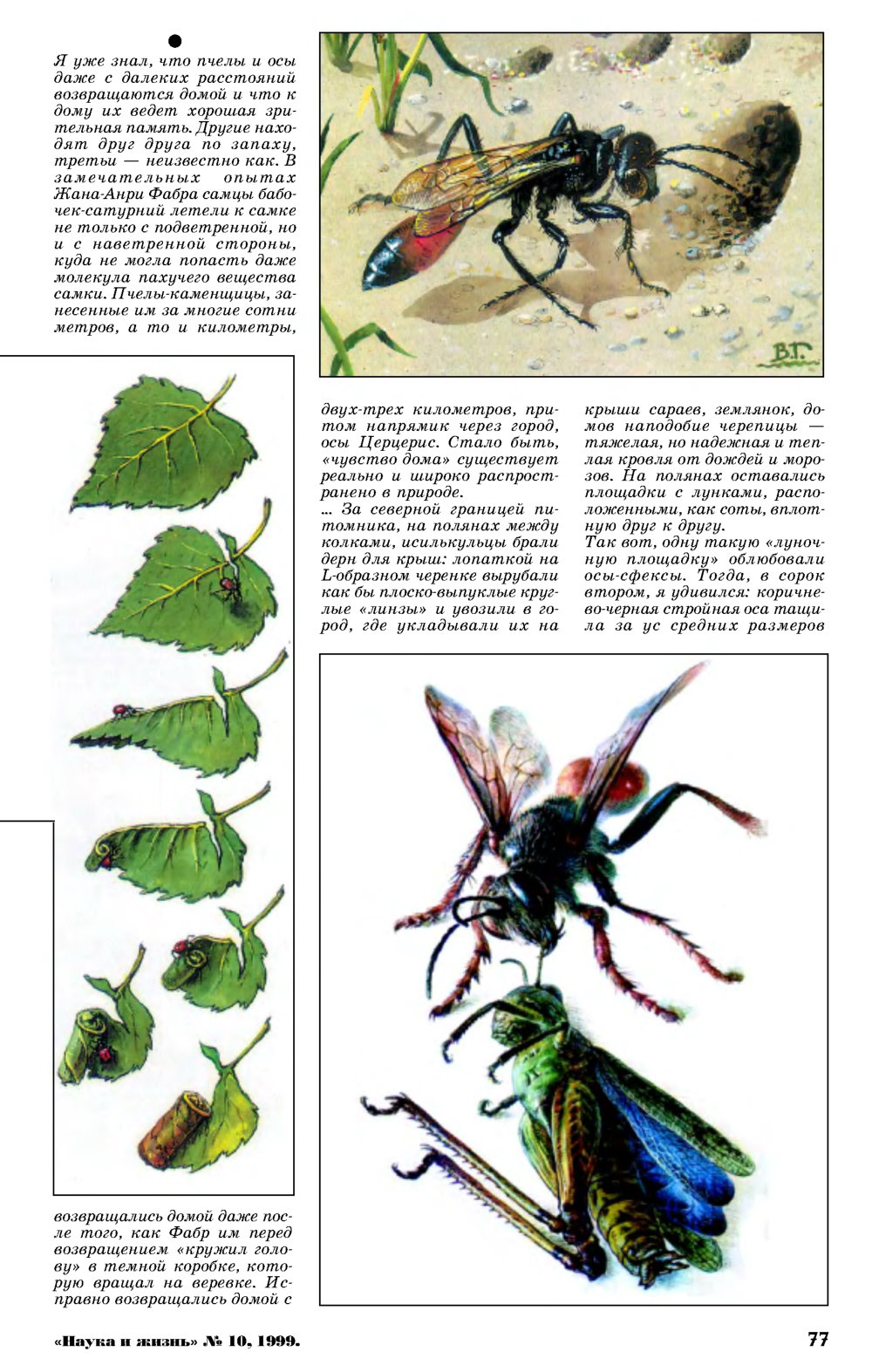

В питомнике внимание мое как-то привлекли бочоночки, сработанные добротно кем-то из листа березы: короткие, цилиндрические, но очень плотные. У основания листа оставался лишь маленький зеленый флажок... И вот однажды мне посчастливилось увидеть неведомого строителя. Это был жук-трубковерт, по-латыни Аподерус, расхаживающий по листу березы на длинных блестящих черных ногах, с туловищем, высоко поднятым над листьями. Самое замечательное у него — голова, верхнее соединение ее с помощью длинной шеи с грудкой: на переднем конце этой шейной трубки

устроен настоящий шаровой шарнир, который позволяет жуку-трубковерту поворачивать голову в любую сторону гораздо более круто и свободно. Оттого его движения казались осмысленными. Это сходство еще более подтвердили дальнейшие его действия. Остановившись на одном месте левого края листа, жучок тщательно его обследовал усиками; затем пошел к основанию листа, потрогал усиками жилку, снова вернулся на место, опять — к жилке. Он явно что-то отмерял по известному принципу семь раз отмерь, один раз отрежь

.

Окончательно установив точку работы, жучок вгрызся в лист и стал резать его жвалами, как короткими ножницами по железу. Вскоре на его пути встретилась толстая центральная жилка. Без особых трудов перерезав и ее, закройщик овел линию отреза дальше, на другую половину листа, но здесь, за жилкой, его рез

довольно круто пошел вниз. Доведя разрез до середины правого поля листа, жучок остановился, проверил работу усиками, подрезал еще чуть-чуть, тщательно обтер ноги, усики, шею...

А потом началось невероятное. Строитель ушел к самой вершине листа и, действуя своими длинными и цепкими ногами и головой, с силой стал складывать лист вдвое вдоль жилки, одновременно скатывая его поперек — к основанию, где перегрызена жилка. Работа давалась с большим трудом: лист был упругим, толстым, тем более сложенный вдвое, и нужно было преодолеть сопротивление и самой плоскости листа, и особенно — довольно толстых боковых жилок, отходивших от центральной.

Упругий лист стремился выпрямиться, но сильные и цепкие лапы жука не только надежно фиксировали сделанное, но продолжали складывать, стягивать и сворачивать неподатливый материал с еще большими трудом и силою: небольшой вначале кулечек уже превращался в цилиндр, но работать приходилось с возрастающими затруднениями: сжимаемый и скатываемый лист становился по ходу работы шире, а жилки — длиннее и толще...

Иногда казалось, что у жука для этой сложной и трудной работы явно не хватает ног — столько действий приходилось на каждую... тем не менее работа шла к концу: близилась линия первого отреза

... Через два дня я снова здесь. Жука — нет, зато цилиндрик — полностью готов.

Портрет

муравья кампонотука.

•

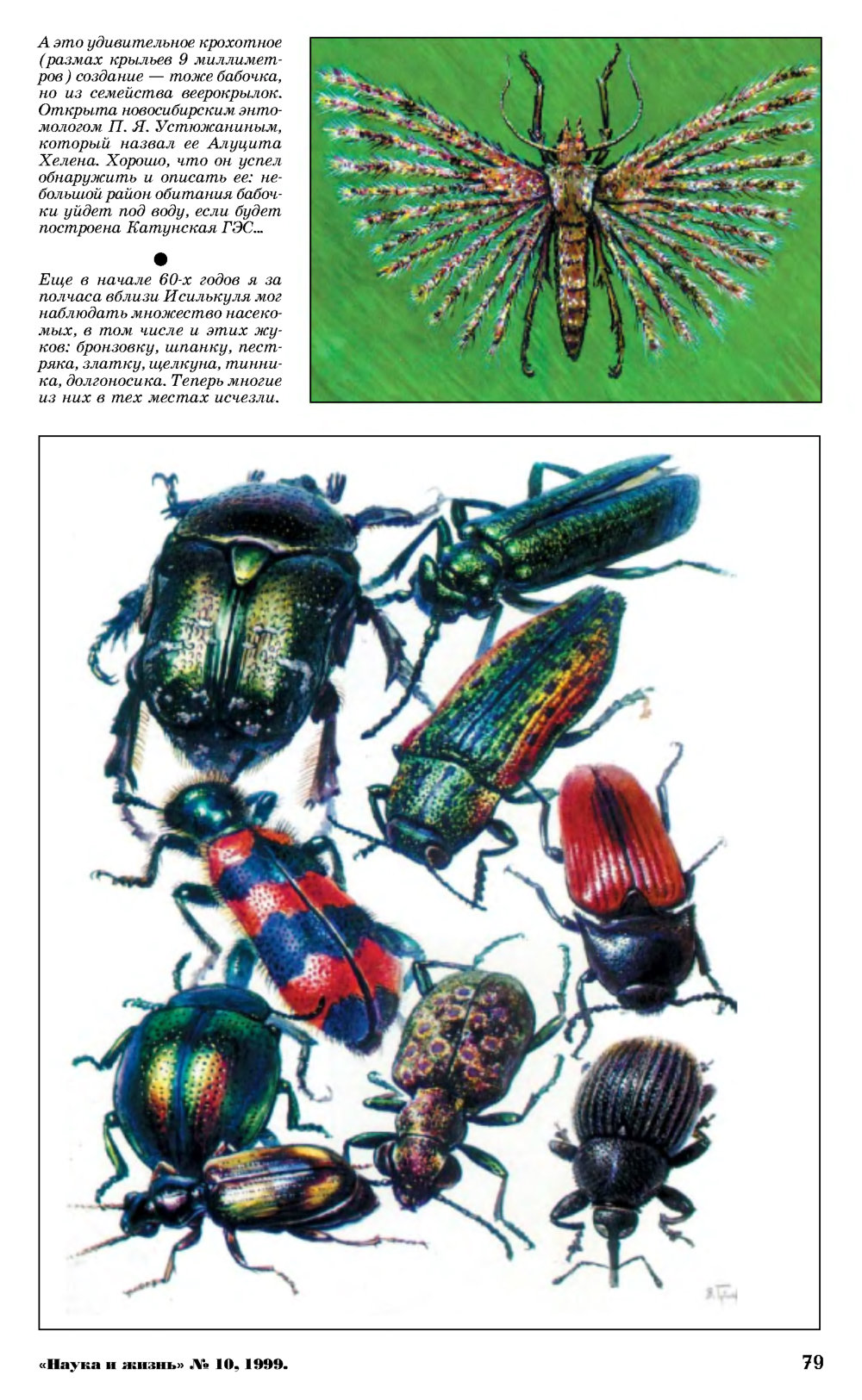

Я уже знал, что пчелы и осы даже с далеких расстояний возвращаются домой и что к дому их ведет хорошая зрительная память. Другие находят друг друга по запаху, третьи — неизвестно как. В замечательных опытах Жана-Анри Фабра самцы бабочек-сатурний летели к самке не только с подветренной, но и с наветренной стороны, куда не могла попасть даже молекула пахучего вещества самки. Пчелы-каменщицы, занесенные им за многие сотни метров, а то и километры, возвращались домой даже после того, как Фабр им перед возвращением кружил голову

в темной коробке, которую вращал на веревке. Исправно возвращались домой с двух-трех километров, притом напрямик через город, осы Церцерис. Стало быть, чувство дома

существует реально и широко распространено в природе.

... За северной границей питомника, на полянах между колками, исилькульцы брали дерн для крыш: лопаткой на L-образном черенке вырубали как бы плоско-выпуклые круглые линзы

и увозили в город, где укладывали их на крыши сараев, землянок, домов наподобие черепицы — тяжелая, но надежная и теплая кровля от дождей и морозов. На полянах оставались площадки с лунками, расположенными, как соты, вплотную друг к другу.

Так вот, одну такую луночную площадку

облюбовали осы-сфексы. Тогда, в сорок втором, я удивился: коричнево-черная стройная оса тащила за ус средних размеров кобылку, по-видимому, обездвиженную ударами жала; следя за нею, я увидел вскоре, что она не одна: почти параллельным курсом еще один сфекс волочил точно такую же кобылку. А когда попался и третий охотник с ношей, я сделал так: обошел их большой, метров за тридцать, дугой и направился к ним навстречу. Тут и попалась мне та луночная площадка

, где работали несколько ос. Одни рыли норки (см. стр. 77), другие бегали суетясь, третьи затаскивали в свои подземелья обездвиженных кобылок. Норки располагались не так чтобы густо, не ближе пяди одна от другой, но всего, когда я хорошенько разглядел осоград

, норок было тут сотни три, никак не меньше.

Несколько норок я тогда осторожно вскрыл. Они были неглубокими; идущий полого вниз ход заканчивался продолговатой объемистой пещеркой, в которой находились неподвижные кобылки все того же вида — по два, иногда по три экземпляра. Они лежали вверх ногами, иногда валетом

; лишь только слегка вздрагивали концы лапок и щупики — такие маленькие усики у самого рта. На груди одной из кобылок было либо плотно приклеенное яйцо, либо уже вышедшая из него личинка сфекса, вгрызшаяся в тело бедолаги... Охоту этих сфексов мне не доводилось видеть. По Фабру, сфексы тех видов, что он наблюдал у себя во Франции, обездвиживали сверчков и кузнечиков тремя ударами жала в нервные узлы — шейный, грудной и в основании брюшка; думаю, что мои исилькульские поступали сходным же образом. Вырезав ножом земляной кубик-монолит

с норкой сфекса, уже заполненный кобылками и тщательно зарытый осою, — для детальных домашних наблюдений — я ненароком прихватил

и соседнюю норку, по-моему, брошенную: во всяком случае несколько часов здесь никто не появлялся с добычей или без таковой. Осторожно перенес монолит на бровку канавы, метров за двадцать, а может, и больше — здесь лежали мои походные пожитки, в том числе коробка для переноса монолита.

И вдруг случилось неожиданное. С восточной стороны налетел сфекс, кинулся к моему земляному кубу, тревожно попискивая крыльями, забегал по нему; тут же нашел пустую (!) норку, скрылся в ней, снова вылез, полетал вокруг, опять в норку; тревожно высунул усики в ее пролом, что я учинил ножиком, снова вылетел — и так минут двадцать. Затем, видимо, убедившись, что норка его переехала

в другое место, да вдобавок повреждена, улетел и больше не появлялся: несомненно, делать новую пещерку в пределах родного сфексова городка

.

Как оса узнала, что ее норка теперь находится именно здесь? Уж наверняка не по запаху: во-первых, это далеко, во-вторых, не может же быть такого, чтобы каждый экземпляр сфекса метил норку своим персональным

пахучим веществом. Может, нечто исходило от парализованной ядом жертвы? Но нет — дома, вскрыв норку, я убедился, что она была еще совершенно пустой...

•

Исилькульский натюрморт. В ту счастливую пору этюды и картины получались у меня сочными и радостными.

Начало 70-х. Наконец-то создан и официально признан шмелиный заповедник — так называемая Поляна.

А это удивительное крохотное (размах крыльев 9 миллиметров) создание — тоже бабочка, но из семейства веерокрылок. Открыта новосибирским энтомологом П. Я. Устюжаниным, который назвал ее Алуцита Хелена. Хорошо, что он успел обнаружить и описать ее: небольшой район обитания бабочки уйдет под воду, если будет построена Катунская ГЭС...

•

Еще в начале 60-х годов я за полчаса вблизи Исилькуля мог наблюдать множество насекомых, в том числе и этих жуков: бронзовку, шпанку, пестряка, златку, щелкуна, тинника, долгоносика. Теперь многие из них в тех местах исчезли.